过敏大多与遗传有关,若父母其中一方有过敏体质,婴儿大约有三分之一的机率会出现过敏;若父母双方皆为过敏体质,婴儿罹患过敏疾病的风险更会增加至三分之二。

不过,除了遗传因素,新加坡常见的炎热潮湿气候、空气污染和环境刺激也可能让婴儿在父母都没有过敏病史的情况下,仍出现过敏症状。那么,该如何降低宝宝成为过敏儿的风险呢?

《Hello健康》将为您介绍合适的预防措施,包括改善居家环境、避免过敏原,以及选择低致敏性的副食品,帮助爸妈更好地守护宝宝健康。

预防孩子过敏从怀孕开始!

异位性体质(如气喘、过敏性鼻炎及异位性皮肤炎)是一种遗传性过敏发炎体质,但所有遗传体质都需要在不良环境因素的影响下才会发病。

研究发现,自怀孕期、受精卵形成后,若能避免接触潜在致敏因子,例如特定食物、烟草或尘螨,就能降低孩子未来发生过敏的风险。

以下将分为怀孕期间、出生后 6 个月、出生后 9 个月三个阶段,提供爸妈预防婴儿过敏的实用建议。

1. 怀孕期间:孕妈咪应尽量避免接触常见过敏原

- 远离过敏原:避免暴露于尘螨、猫狗等有毛宠物、灰尘及空气污染物等过敏原中。

- 避免吸烟:包括二手烟与三手烟。孕妇吸烟会降低胎儿氧气供给,影响智力发展与成长发育。

- 避免饮酒:酒精会损害胎儿脑部发育,也可能加重过敏现象,引发母体不适。

- 均衡饮食:确保胎儿健康发育。可多摄取富含膳食纤维及维生素 B 群的深色蔬菜、水果、全谷类,以及含有 DHA 与Omega-3的鱼油和小型深海鱼,有助降低体内发炎反应。

- 家族过敏史饮食提醒:若直系亲属(父母、兄弟姐妹)已有过敏症状,孕妈咪在怀孕 4 个月后应避免食用会引发其他家人过敏的食物。

2. 出生后 6 个月内:建议持续以母乳喂养,有助于增强宝宝的免疫系统

- 持续母乳喂养:若条件允许,建议妈妈持续哺乳至宝宝 6 个月大。初乳中的 IgA 抗体能中和外来致敏原,而母乳丰富的营养素与蛋白质,也能增强免疫系统耐受性,降低过敏风险。

- 母亲饮食注意:妈妈应持续避免食用会引起家族成员过敏的食物,以减少宝宝受到过敏原影响的机会。

- 替代配方奶选择:若无法哺乳,可选择部分水解蛋白婴儿配方奶,以降低牛奶蛋白过敏风险,同时也有助减少婴幼儿湿疹和喘鸣发生率。

- 副食品添加时机:一般宝宝可在 4 个月大后开始添加副食品,但若有高过敏体质的家族遗传风险,建议延后至 6 个月大再添加。若要训练吞咽、咀嚼与咬合功能,可选择低致敏性的婴儿米粉作为首选副食品。

3. 出生后9个月内:添加低过敏性副食品

在婴儿满4–6 个月后即可开始添加副食品,此阶段应优先选择低致敏性的食物,并避免过早接触高致敏性食材。

此外,父母也应避免让婴儿长期处在灰尘、尘螨或烟雾等过敏原环境中,并细心照顾,以预防呼吸道感染(如呼吸道融合病毒、百日咳等),减少诱发过敏体质的风险。

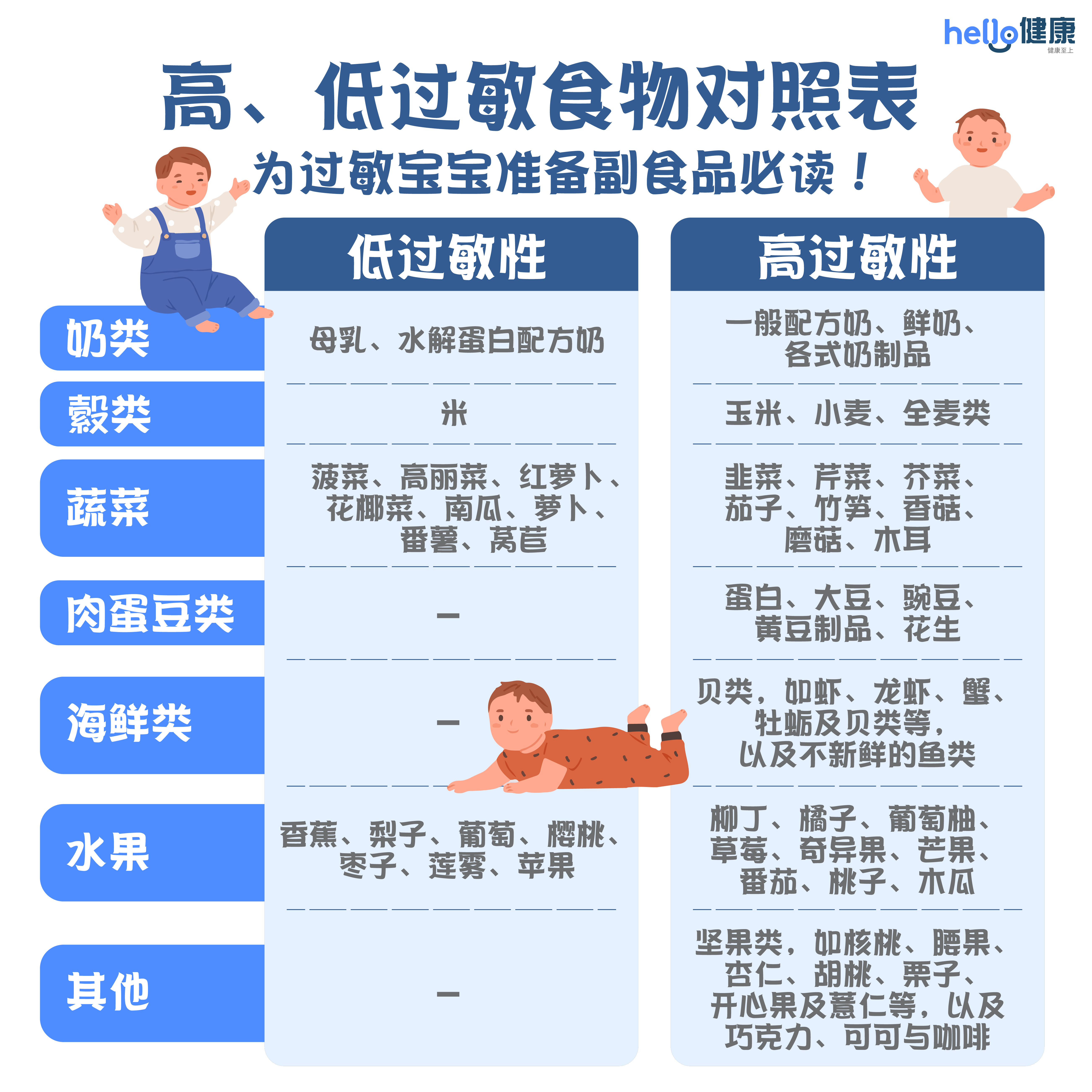

以下为常见的低过敏性食物与高过敏性食对照表:

低过敏性食物

高过敏性食物

- 奶类:一般配方奶、鲜奶、各式奶制品

- 谷类:玉米、小麦、全麦类

- 蔬菜:韭菜、芹菜、芥菜、茄子、竹笋香菇、磨菇、木耳

- 肉蛋豆类:蛋白、大豆、豌豆、黄豆制品、花生

- 海鲜类:贝类,如虾、龙虾、蟹、牡蛎及贝类等,以及不新鲜的鱼类

- 水果:柳丁、橘子、葡萄柚、草莓、奇异果、芒果、番茄、桃子、木瓜

- 其他:坚果类,如核桃、腰果、杏仁、胡桃、栗子、开心果及薏仁等,以及巧克力、可可与咖啡

婴儿食物过敏该怎么办?

婴儿食物过敏的处理原则为 “抓大放小”。若宝宝吃了某种食物后脸上仅出现少量小红点,可以先让宝宝休息 1–2 天后再尝试;但若出现全身性荨麻疹,则应在两周内避免再次喂食该食物。若之后再次尝试仍有荨麻疹反应,该食物就应列入宝宝的饮食黑名单。

为了更安全地添加副食品,爸妈可参考以下原则:

- 一次只添加一种新食物,并给予 4–7 天观察期,以确认是否有过敏反应。

- 逐步引入不同类别的食物,建议每个月增加 1 类,从味道较淡、较不易引起过敏的食材开始。

- 推荐顺序:五谷类 → 蔬菜类 → 水果类 → 肉类、蛋黄 → 鱼类。

(图片授权:Shutterstock)