儿童营养摄取不足,健康风险不可忽视

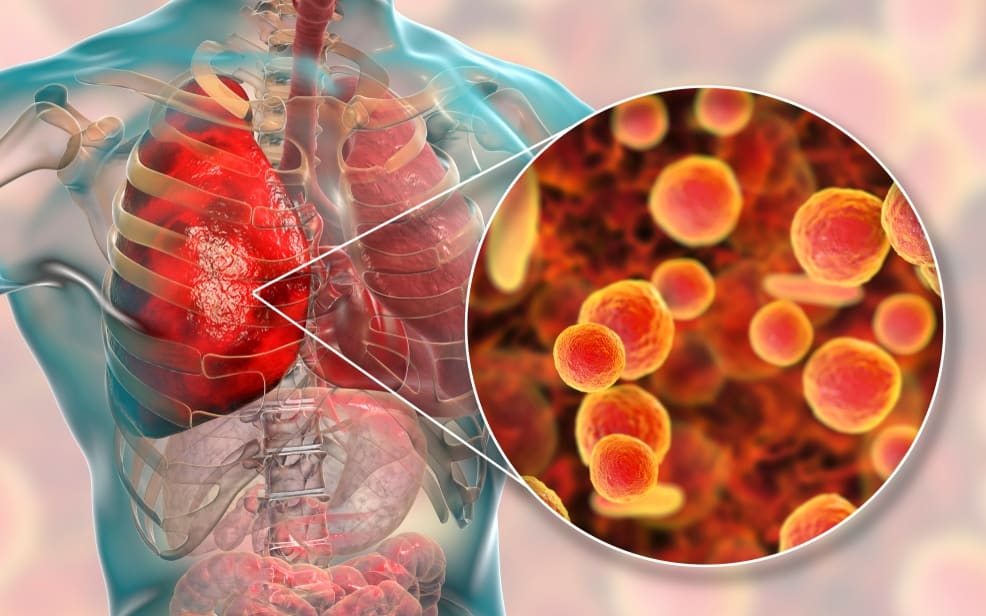

营养失衡可能源自摄取过多或不足,也可能因为每日所需营养素摄入不够,或长期摄取过量的油脂、糖分与盐分所致。不良的饮食习惯,容易影响身体在一天活动中所需的营养供给,包括蛋白质、膳食纤维、维生素及其他关键营养素。若长期未能获得均衡营养,可能对儿童的成长发育与整体健康造成不利影响,因此建立良好的饮食习惯尤为重要。 营养失衡会如何影响儿童健康? 若儿童长期维持不均衡的饮食习惯,出现健康问题的风险可能随之上升。常见影响包括以下几个方面: 骨骼健康受影响:营养摄取不足,尤其是钙质与维生素D不足,可能影响骨骼发育,长期下来增加骨密度偏低的风险。 心血管健康风险增加:过量摄取油脂、盐分与糖分,可能导致血脂异常、高血压及动脉硬化等问题,对心血管健康造成负担。 呼吸系统相关问题:体重过重或肥胖,可能增加呼吸系统的负担,影响日常活动与睡眠品质。 肥胖与相关并发症:因营养失衡导致的肥胖,可能在儿童时期即引发健康问题。若未及时改善,日后罹患第二型糖尿病、高血压等慢性疾病的风险可能增加,也可能对自信心与生活品质造成影响。 心理与情绪健康:良饮食习惯与营养不足,可能影响情绪稳定与专注力。部分儿童在成长过程中,可能出现焦虑、学习困难或情绪调节方面的挑战。 学校与社交生活表现:营养失衡可能导致精力不足,影响课堂专注与参与活动的能力,也可能间接影响同侪互动与学校适应情况。 长期健康风险:营养失衡与肥胖若持续存在,可能增加多种慢性疾病的风险,例如第二型糖尿病。透过建立健康的饮食与生活方式,这类疾病在很大程度上是可以预防的。 秘诀:帮助孩子摄取优质营养 要让孩子获得充足且均衡的营养,关键在于建立良好的饮食习惯,并从日常饮食中做出正确选择: 均衡摄取五大类食物:每日饮食应涵盖五大类食物群,确保孩子获得成长所需的各类营养素。 增加水果与蔬菜的摄取:鼓励孩子多吃颜色多样的水果和蔬菜,以摄取不同的维生素、矿物质与膳食纤维。 减少油脂、糖分与盐分:避免过多加工食品与高糖、高盐、高脂肪食物,有助于降低长期健康风险。 多喝水,少喝含糖饮料:养成以白开水为主要饮品的习惯,减少含糖饮料的摄取,有助于维持健康体重与整体代谢。