随着超声波检查和健康体检的普及,越来越多人在接受腹部超声波时被意外发现胆囊息肉。由于胆囊息肉有时可能与癌变相关,因此不少人会感到担忧:

胆囊息肉是否危险?是否一定需要切除?

《Hello健康》将带您了解胆囊的位置与功能,解释胆囊息肉的成因、常见症状,以及目前常用的处理与改善方法。

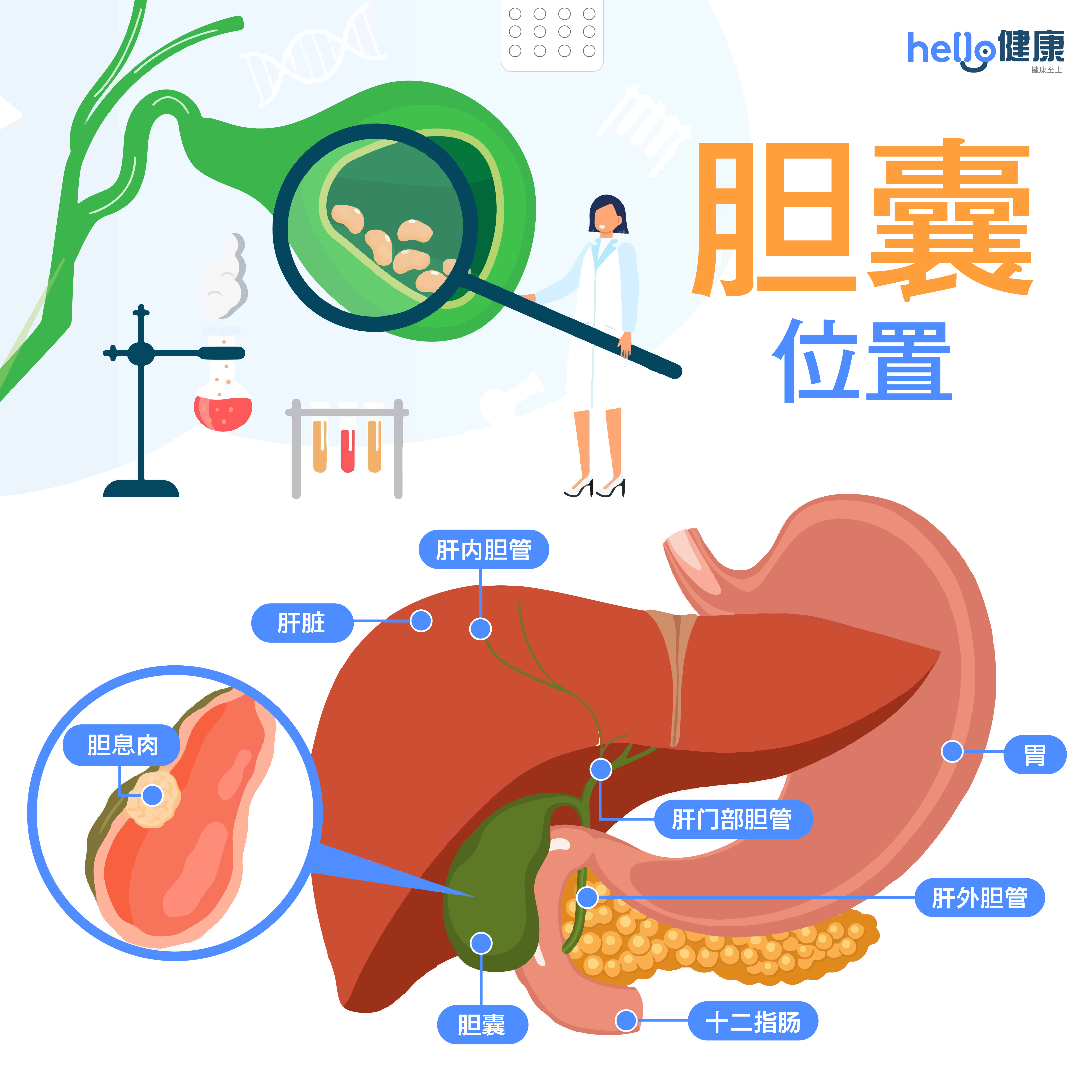

胆囊在哪里?位置与功能说明

胆囊位于右上腹部,紧邻肝脏,容量大约 50 毫升。它的主要功能是暂时储存和浓缩肝脏分泌的胆汁。

当人进食时,胆囊会收缩,将胆汁通过胆管输送到十二指肠,协助消化和吸收脂肪。

什么是胆囊息肉(Gallbladder polyps)?

“息肉”是指黏膜层异常增生并向外突起的组织。当这种病灶出现在胆囊壁黏膜时,就称为胆囊息肉。

胆囊息肉主要分为2大类:

- 肿瘤型(Neoplastic):可分为良性与恶性。

- 非肿瘤型(Non-neoplastic)。

在临床上,常见的胆囊息肉类型可分为以下 5 种:

非肿瘤型

- 胆固醇性息肉(Cholesterol polyps):占胆囊息肉的 60%,是最常见类型,通常与胆固醇代谢异常有关,直径多小于 0.5 公分,属于良性病变。。

- 胆囊腺肌增生症(Adenomyomatosis):约占 10%–20%,由胆囊黏膜上皮细胞增生并陷入平滑肌层所致,大小多为 1–2 公分,临床上大多为良性,但少数病例曾有癌变风险。

- 发炎性息肉(Inflammatory polyps):约占 5%,多由慢性胆囊炎或胆结石反覆刺激所致,使胆囊壁出现肉芽组织或纤维组织增生,直径通常小于 1 公分。

肿瘤型

- 胆囊腺瘤(Adenoma):属于良性肿瘤,约占 5%–15%,由胆囊黏膜上皮细胞增生所引发的腺性瘤病变,大小多介于 0.5–2 公分之间。

- 胆囊腺癌(Adenocarcinoma):属于恶性肿瘤,约占 1%–10%,直径大小不一,临床上容易与腺瘤混淆。

胆囊息肉的症状通常不明显,因此多数病患是在健康检查,或因胆结石接受腹部检查时才被发现;少部分病患可能会出现轻微的上腹痛或右上腹痛,也可能伴随恶心或消化不良。

胆囊息肉会消失吗?是否需要手术切除?

胆囊息肉相当普遍,根据研究,不分男女约有 4%–5% 的人会出现胆囊息肉,其中以中年人最常见。由于大部分胆囊息肉属良性,若被发现通常不必过度担心。医生会根据以下两点来判断是否需要进一步处理:

1. 息肉大小?

一般来说,小于 1 公分的胆囊息肉大多属良性,通常只需定期追踪。若大于 1 公分,则可能增加癌变风险,医生多会建议切除胆囊。

2. 临床症状或风险因素

若患者有明显症状(如右上腹痛、消化不良),或合并胆结石、胆囊功能异常、家族中有胆囊癌病史,医生可能会建议手术切除

若病患符合以下条件,医生一般会建议以手术切除胆囊作为治疗方式:

- 息肉大于 1 公分。

- 息肉呈现快速增长。

- 息肉合并胆结石。

- 出现胆囊相关症状(如右上腹痛、消化不良)。

- 患者有胆囊癌家族史,或被评估为高风险族群。

胆息肉不会消失,切除后息肉不见有2种可能性

胆囊息肉不会自行消失,但若切除胆囊后,化验结果未见息肉,一般可能有以下2种情况:

- 超声波误判: 超声波影像有时会把 胆泥、胆固醇结晶或小结石 误认为息肉,因此开刀后未必能找到实际病变。

- 息肉极小或已脱落:部分微小息肉可能在手术前已脱落,或在切片时未被发现。

虽然术后发现切除的病灶未必真的是胆囊息肉,但若是胆泥或结石,同样可能对胆囊健康造成影响。因此,透过手术及早切除,通常仍是利大于弊,不仅能降低未来并发症的风险,也能让患者更安心。

(图片授权:Shutterstock)