许多人以为前列腺癌(又称摄护腺癌)不致命,但事实并非如此。新加坡的前总理李光前及新传媒(Mediacorp)艺人黄文永,都因前列腺癌离世。数据显示,从 2002 年到 2012 年,新加坡男性前列腺癌的年龄标准化发病率(ASR)持续上升,已成为本地男性第二大常见癌症。

虽然在早期发现并治疗的情况下,患者的5年存活率几乎接近100%;但一旦癌细胞转移,5年存活率会骤降到不到42%。因此,前列腺癌也被称为男人的无声杀手。

那么,前列腺癌到底是什么?会有哪些症状?是否有早期警讯?成因又是什么?《Hello健康》带您深入了解!

前列腺癌是什么?

前列腺癌是一种生长较慢的癌症。在早期通常没有明显症状,因此许多男性容易忽视,等到确诊时往往已属晚期,甚至出现癌细胞转移。

根据新加坡癌症登记局(Singapore Cancer Registry)发布的《2022年癌症登记年报》显示,2022年有 2,020 名男性死于前列腺癌,占所有男性新发癌症病例的 15.1%。

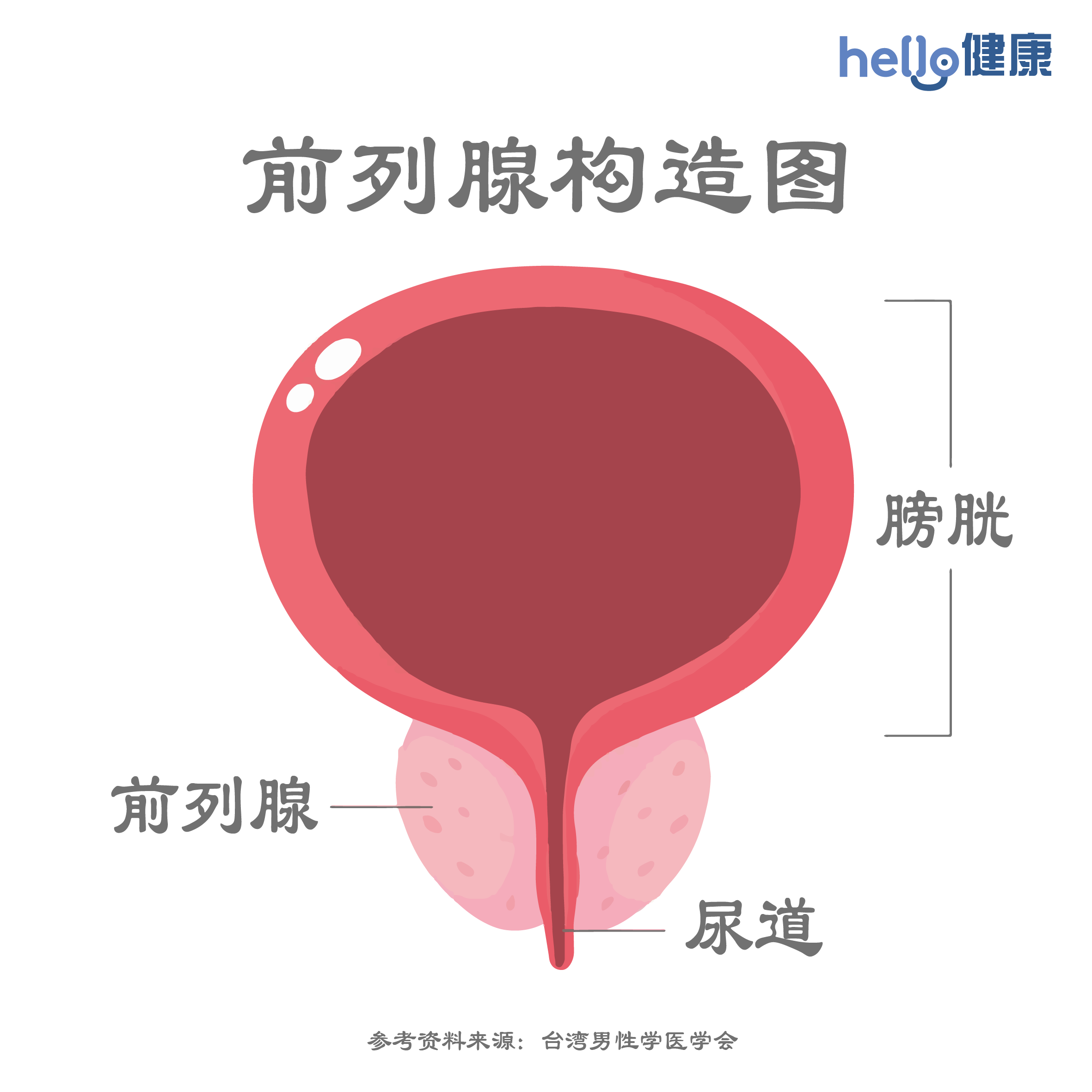

前列腺是什么?位置在哪里?

前列腺是男性生殖系统的一部分,外形约如一颗核桃,位于膀胱下方、直肠前方,并包绕着尿道。需要留意的是,随着年龄增长,前列腺会逐渐变大,有时会引起排尿困难等问题,这种情况通常发生在年长男性身上。

根据美国前列腺癌基金会(Prostate Cancer Foundation)的资料,摄护腺可划分成两个区块,分别如下。

- 前列腺周边区:前列腺后侧,接近直肠。

- 前列腺过渡区:裹着尿道的区块,接近前列腺中间部位。

另外,前列腺周围也有其他重要部位和器官,一起帮助保持健康的男性特征和性机能,如下:

- 储精囊:位于前列腺其上,分泌和储存大部分的精液。

- 神经血管丛:由血管和神经线组成,或衔接于前列腺的两侧,帮助控制勃起功能。

- 膀胱:位于前列腺正上方,储存尿液。

- 尿道:衔接膀胱、前列腺及阴茎,将精液和尿液排出体外。

- 直肠:位于前列腺后方。

前列腺癌有哪些症状?会有前兆吗?

前列腺癌在早期通常没有明显症状,或症状并不特异,很容易和常见于 50 至 60 岁男性的良性前列腺肥大混淆。因此,许多患者往往忽略警讯,等到确诊时已进入晚期。

前列腺癌的症状多半在第三或第四期才会出现,常见表现包括:

- 频尿,尤其在夜间

- 突然有强烈尿意

- 排尿困难(尿流中断、无法排空)

- 尿流变弱或不顺,甚至滴尿或完全排不出

- 排尿时有疼痛或灼热感

- 勃起困难

- 射精量减少

- 射精疼痛

- 尿液或精液中带血

- 直肠区域有压迫感或疼痛

- 骨头疼痛

- 下背部、髋部、骨盆或大腿出现疼痛或僵硬

- 食欲减退

- 体重下降

前列腺癌的成因与风险因素

在男性青春期,前列腺会受到雄性激素(睾酮)的刺激而发育,帮助表现男性特征并维持生殖功能。然而,一旦前列腺细胞发生癌变,癌细胞也会依赖雄性激素来继续生长。

前列腺癌的常见风险因素包括:

- 家族遗传:前列腺癌好发于 50 岁以上男性(约 99.9%),其中约 15% 的病例与家族遗传和基因有关。

- 基因:目前已确认有 8 种基因与前列腺癌相关,尤其是 HPC1 基因。

- 发炎与感染:慢性发炎已被证实和多种癌症(如前列腺癌、大肠癌、食道癌)相关。研究也显示,有性病史或前列腺炎的男性,罹患前列腺癌的风险更高。

- 生活方式因素:如高脂饮食、过量摄取红肉等,可能增加风险。

前列腺细胞的生长大致可分为两类:

良性生长

最常见的是良性前列腺肥大(Benign Prostatic Hypertrophy,简称 BPH)。它并不是前列腺癌,特点包括:

- 通常不会对生命造成威胁

- 不会侵犯邻近组织

- 不会转移到身体其他部位

- 可通过手术或治疗移除,且大多数情况下不会复发

- 即使复发,生长速度也很缓慢

恶性生长

- 可能对生命造成威胁

- 会侵犯邻近器官和组织(如膀胱、直肠)

- 可转移到身体其他部位(如精囊、淋巴结、骨骼)

- 即使手术移除,也可能复发

基本上,绝大多数前列腺癌都是腺癌(Adenocarcinoma),也就是癌细胞起源于前列腺的腺体细胞。

其他较为少见的前列腺癌类型包括:

- 小细胞癌(Small cell carcinoma)

- 神经内分泌细胞癌(Neuroendocrine carcinoma)

- 鳞状细胞癌(Squamous cell carcinoma)

- 移行细胞癌(Transitional cell carcinoma)

前列腺癌的诊断与分期

在进行前列腺癌的早期诊断时,医生通常会采用以下两种检测方法,来评估是否存在前列腺癌的迹象。不过,建议患者在决定接受筛检前,应先与医生讨论,了解筛检的利与弊。

需要注意的是,这些检测并非百分之百准确。若结果异常,也可能是感染或良性前列腺肥大所导致,并不一定代表就是前列腺癌。

- PSA 血液检测(Prostate Specific Antigen, 前列腺特异性抗原)

- 直肠指检(Digital Rectal Examination, DRE)

若检测显示可能有前列腺癌风险,下一步通常会进行活体组织检查(活检,Biopsy)。这一般在门诊完成,由泌尿科医生在超声波引导下,用细针取出少量前列腺组织样本,再送实验室检验,以确认细胞是良性还是恶性。

当活检结果证实为前列腺癌后,病理学家会进一步进行:

- 分级(Grading):评估癌细胞的生长与扩散速度。

- 分期(Staging):描述癌细胞目前的位置、扩散程度,以及是否转移到身体其他部位。

这两个步骤能帮助医生判断病情进展,并决定最适合的治疗方案。

摄护腺癌如何治疗?

前列腺癌常见的转移部位以骨骼为主,约占 75%;其次是内脏器官或淋巴结(约 15%),而骨转移合并内脏转移约占 10%。

虽然转移性前列腺癌的治疗选择不少,但不同治疗方式会影响病程发展和存活期。根据标准治疗指引,临床常见的初始治疗为:

去势治疗(Androgen Deprivation Therapy,ADT)

- 通过药物或手术方式降低体内男性荷尔蒙(睾酮)的浓度。

- 不过,通常在治疗 1 至 3 年后,癌细胞会逐渐产生抗药性。

- 当血液中的睾酮已降到去势水平(<50ng/dL),但癌细胞仍持续增长时,就称为 转移性去势抗性前列腺癌(mCRPC)。

- 这种情况治疗困难,且死亡率较高。

标靶治疗 —— PARP 抑制剂

近年来,PARP抑制剂成为新的治疗选项。它通过抑制PARP酶的活性,阻断癌细胞的DNA修复机制,最终导致癌细胞凋亡。

- 单独使用:在带有BRCA基因突变的患者中,能有效延长无疾病恶化的存活期,比新一代荷尔蒙疗法延长约 3倍。

- 联合使用:若与新一代荷尔蒙疗法合并使用,不限基因型,依然能显著延长影像学无进展生存期 8~11个月,并降低 30%以上的疾病恶化或死亡风险。

生活品质改善

无论单独或联合使用,PARP 抑制剂都能:

- 缩小肿瘤

- 降低PSA指数

- 帮助患者维持较好的生活品质

前列腺癌的预防与照护

前列腺癌是新加坡男性中排名第二的常见癌症,其发病率和死亡率近年都有上升趋势。这和新加坡社会的高龄化、筛检普及,以及现代人高脂饮食习惯等因素都有关系,因此前列腺癌长期位居新加坡男性十大癌症之列。

要预防任何癌症,包括前列腺癌,首先需要养成健康的生活习惯:

- 认识前列腺癌的征兆与症状

- 了解其风险因素并积极管理

- 通过规律饮食、运动与健康检查,降低罹患风险

(影像授权:Shutterstock)